김은진 개인전 - 관계의 경계

| 전시장소 | 그림손 갤러리 | 전시기간 | 2021년 6월16일 ~ 2021년 6월21일 | 전시작가 | 김은진 |

|---|

|

작가약력 김은진

학력 성신여자대학교 미술학 동양화 전공 박사 수료 성신여자대학교 미술대학 동양화과 및 동 대학원 졸업

개인전 2021 관계의 경계 – 그림손 갤러리 2019 空,時,人_사이 – CYART 갤러리 2019 시선 - TOM N TOMS COFFEE BLACK (Gallery TOM 청담) 2018 시선의 겹 – 갤러리 DOS 기획 2018 흔들리는 시간 - 강릉시립미술관 기획 2017 “Shadow_ 지울수 없는 시간”- 갤러리 담 2016 Forest – 다소 갤러리 초대 2015 Moment - 갤러리 이즈 2015 휴식- 핑크갤러리 초대전 2006 스치듯 바라보다 - 경향갤러리

수상 2018 제10회 TOM N TOMS GALLERY 耽 작가 선정 2018 “2109 뉴디스코스” 작가 선정 2018 화랑미술제 신진작가 선정 2013 서울미술대상전 최우수상 2013 JW중외 Young Art Award 특선 2012 서울미술대상전 2006 경향하우징페어 동상 2006 경향미술대전 우수상 2005 05,단원미술대전 제10회 소사벌 미술대전

강의경력 성신여자대학교 작품소장 국립현대미술관 미술은행, 정부 미술은행, 서울시 박물관, 경향신문사, TOM N TOMS GALLERY 및 개인소장

E-MAIL; artkej127@naver.com 전시장소: 그림손 갤러리 전시장 전화번호: 02 733 1045/6 전시장 주소: 서울 종로구 인사동 10길 22 전시날짜 : 2021.6.16.~6.21 별도의 오프닝은 없습니다.

- 김은진의 회화

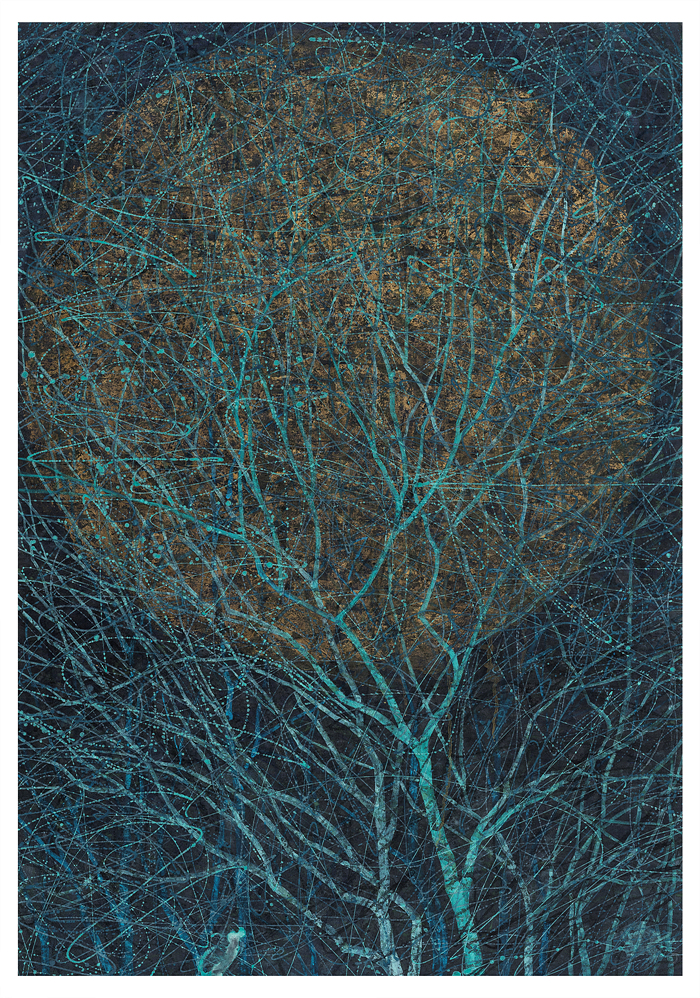

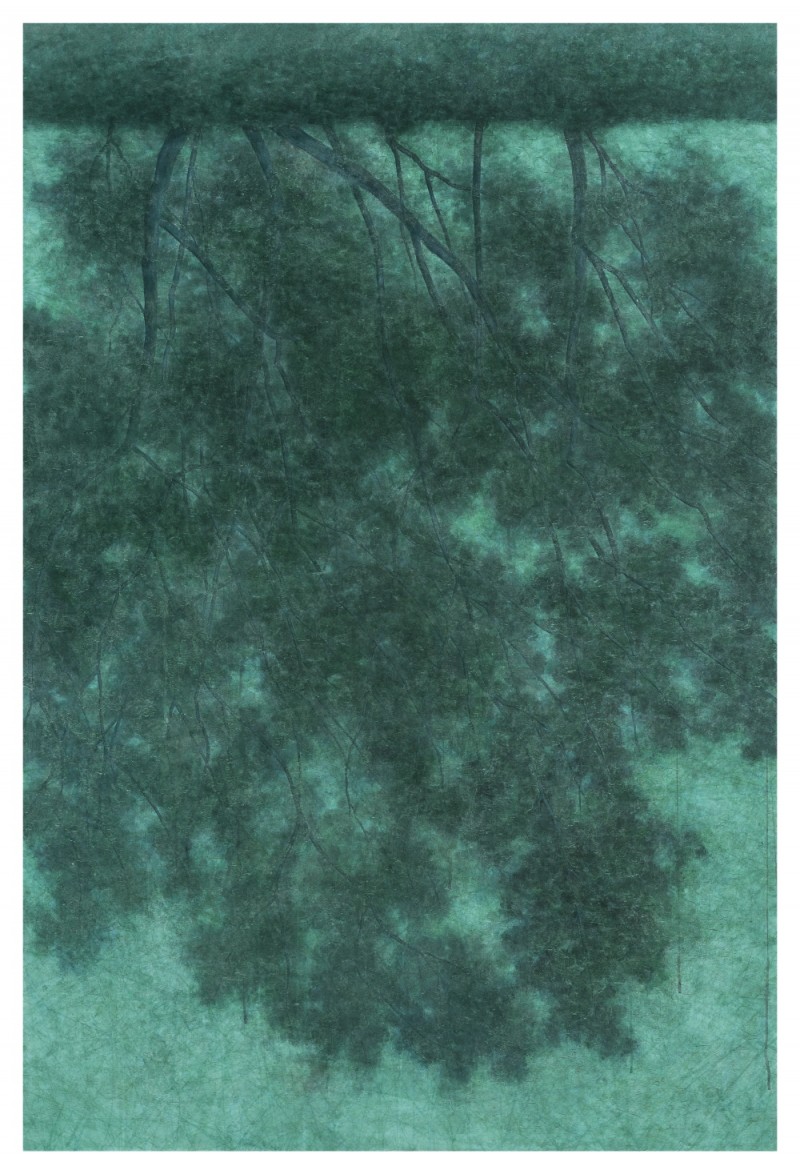

오묘하고 미묘한 숲

고충환(Kho, Chung-Hwan 미술평론)

자연을 통해서 인간과 인간 사이의 관계를 본다. 인간과 인간 간 관계의 오묘하고 미묘한 경계 지점은 어디일까. 인간과 인간이 서로 부딪히며 어울려 사는 관계 속에서 상대방에 대해 내가 알 수 있는 경계는 어디까지일까. 그들에 대해 관심을 가지고 이야기할 수 있는 경계는 어디까지일까. 이처럼 구체적이지 않은 관계의 경계 지점에 대한 고민을 자연 이미지를 통해 표현해본다. (작가 노트)

숲에서 보면 하늘과 맞닿아있는 능선을 경계로 하나의 풍경이 둘로 나뉜다. 하늘을 배경으로 밝게 빛나는 부분과 능선 아래쪽의 어둑한 부분으로. 배경으로 하늘이 올려다보이는 부분이 나뭇가지를 흔드는 바람이, 나뭇잎에 난반사되는 빛의 희롱이 보일 만큼 섬세하다면, 능선 아래쪽에서 나뭇잎은 어둠의 일부로 스며든다. 그리고 그 속에 하늘을 반영하기라도 하듯 최소한의 밝은 기운을 품고 있는 어둑한 숲을 배경으로 시커먼 나무들만 보인다(가려진 숲). 그리고 무채색으로 그려져 관념적으로 보이는 곧추선, 어쩌면 앙상한 나무 몇 그루가 보인다(그들의 관계). 그리고 눈꽃으로 하얗게 빛나는 나무가(눈꽃), 하늘에 난반사된 빛 조각으로 수런거리는 숲이(시선), 마치 칠흑 같은 밤이 밀어 올린 듯 자기 본연의 빛으로 발광하는, 스스로 발광하는 숲이(어울림) 보인다. 그렇게 작가가 보기에 숲은 가려져 보인다. 숲은 뭘 가리는가. 그러므로 뭘 숨기는가. 아니면 뭘 자기 속에 품는가. 나뭇잎의 섬세한 떨림을 가리고, 바람을 숨기고, 빛의 희미한 기미를 품는다. 그것들이 서로 어우러져 숲을 일구는 것이지만, 그 관계를 측량할 수도, 그 경계를 가름할 수도 없다. 숲을 볼 때(시선), 숲도 나를 본다(응시). 그렇게 나를 볼 때, 숲은 사물 인격체가 된다. 어쩌면 나에게서 건너간, 내가 부여해준, 그러므로 내가 투사된, 다시 그러므로 전적으로 나에게 일어난 일일지도 모르지만, 나를 보는 숲은 타자가 된다. 타자가 된 숲? 타자로서의 숲? 그렇게 숲은 나를 맞아들이는 것처럼도 보이고, 나를 밀어내는 것처럼도 보인다. 친근하게도 보이고, 낯설게도 보인다. 과연 나는 그 관계를, 그 경계를, 그 이유를, 그 차이를 안다고 말할 수 있는가. 보통 자연은 치유와 위로의 대상으로(만) 알려져 있다. 그러나 과연 그런가. 그게 전부인가. 그것은 어쩌면 인간 중심의 일방적인 생각일지도 모른다. 자연은 인간을 다만 짚으로 만든 개처럼 여긴다고 했다. 인간을 비하하는 얘기가 아니라, 인간과 아무런 상관이 없다는 얘기다. 인간과 상관이 없는 자연? 그것은 어쩌면 자연의 본성을 인정하는 일이며, 자연 본연의 자리로 되돌려놓는 일이다. 자연은 치유와 위로의 대상인 만큼이나, 낯선 타자이기도 한 것이다. 좀 과장해 말하자면 현대인은 자연을 상실했다. 이제 자연은 다만 풍문으로나 떠돌 뿐이다. 그렇게 현대인이 상실한 자연은 사실은 자연의 본성 그러므로 타자성을 상실한 것이다. 결국 상실된 자연의 타자성을 인정하고 복구하는 일이 과제로 남는다. 인식의 문제다. 발터 벤야민은 예술이 망가진 세상을 수선하는 일이라고 했다. 그 자체 망실된 자연의 인식을 바로잡는 일이기도 할 것이다.

그렇게 작가는 시종 나무를 그리고 숲을 그렸다. 꽤 오랫동안 나무를 그리고 숲을 그렸지만 그리면 그릴수록 오히려 그만큼 더 실체를 붙잡을 수가 없다. 비유로 치자면 숲속으로 더 깊이 들어가면 갈수록 오히려 숲의 실체에서 더 멀어지는 것만 같다. 숲속으로 너무 깊이 들어간 나머지 숲속에서 길을 잃었다고 해야 할까. 숲의 실체? 아마도 바람과 대기, 햇빛과 대기가 머금은 습윤한 기운, 헐벗었거나 물이 오른 나무와 나뭇잎, 낙엽이 썩어서 만들어진 흙과 하늘, 순간의 기분과 감정, 바이오리듬 그러므로 생체리듬과 특정의 관점이 그리고 여기에 시종 움직이면서 변화하는 운동성과 실제 혹은 내면에서 공명하는 소리가 어우러진 상호작용의 결과물인 유기적인 화합물 비슷한 것이 될 것이다. 그렇다면 작가는 숲을 그리면서 아마도 숲의 모든 것, 숲 자체, 그러므로 어쩌면 숲에서 결정적이랄 수 있는 그 상호작용을 붙잡는 데 실패한 것인가. 그렇지는 않다. 사실은 오히려 정반대다. 대개 한가지 소재에 집중한다는 것은 최소한 그것에 관한 한 익숙해지고 길들여진다는 것이다. 무엇을 생략하고 무엇을 강조할 것인지 정하고 가린다는 것이다. 아마도 작가에게는 그 과정이 없다. 익숙해진다는 것, 길들여진다는 것, 생략한다는 것, 강조한다는 것, 그것은 어쩌면 실재를 왜곡하는 것이고 어쩔 수 없이 실재와는 다른 무엇, 다만 실재와 상당하게 비슷해 보이는 무엇, 다시 그러므로 어쩌면 이미 숲이 아닌 무엇을 그려놓고야 만다는 의미로 읽을 수도 있는 일이다. 숲에 어떻게 익숙해지는가. 숲 그리기에 어떻게 길들여질 수가 있는가. 실재는 결코 붙잡을 수도 가닿을 수도 없는 일이다. 다만 파고들 수 있을 뿐. 그러므로 숲은, 실재는 꼭 그렇게 파고든 만큼만 자기를 내어줄 뿐이다. 그러니 더 많이 파고들 수밖에. 더 깊게 천착할 수밖에. 그러므로 어쩌면 더 자주 헤맬 수밖에. 매번 새롭고 순간순간 다른 실재를 그리는(일반적인 의미에서의 재현마저 넘어선), 그리고 그 실재에 가닿을 수 있는 유일한 방법이 있다면 파고드는 것, 파고들면서 자발적으로 헤매는 것, 그것도 매번 그렇게 하는 것 말고는 없다. 그런 연후에라야 관성적인 그리기에서 벗어날 수 있고, 관념적이고 관습적인 그리기를 넘어설 수 있다. 매번 변하고 순간순간 다른 것을 비로소 그릴 수 있는 일이다. 꽤 오랫동안 나무와 숲 그리기에 집중해온 그동안 작가의 그리기를 보면 적어도 이러한 헤매면서 그리기에 성공하고 있는 것 같고, 이로부터 점차 작가만의 그러므로 어쩌면 숲 고유의 아우라가 점차 그 속살을 드러내 보여주고 있다고 생각한다. 그렇게 종래에는 내가 숲이 되고 숲이 내가 되는, 나와 숲 사이에 우주적 살로 채워져 있어서 자신과 숲을 주와 객으로 구분할 수 없는 지경에 비로소 이를지도 모를 일이다.

상징주의도 그렇지만, 낭만주의에서 풍경은 상징이었다. 폐허의 상징이고, 시간의 상징이고, 향수의 상징이고, 내세의 상징이고, 죽음의 상징이었다. 죽음으로 삶을 넘어서는 상징이 아니라면, 풍경 자체로는 의미가 없었다. 그 상징의 종류에 차이가 있지만, 동양에서도 크게 다르지는 않았다. 이를테면 무릉도원과 무위자연, 물아일체와 소요유가 그렇다. 모든 그림은 일종의 자기표현의 한 형식일 수 있다. 그러므로 어쩌면 자화상이 변주되고 변형된 경우로 볼 수도 있겠다. 그렇다면 작가에게 숲은 무엇을 상징하는가. 그러므로 작가의 어떤 인격을 대리하는가. 작가에게 숲은 가려져 있다. 파고들면 들수록 더 깊이 가려져서 마침내 자기 속에서 길을 잃게 만든다. 그렇게 숲을 일구는 구성 요소들의 관계를 측량할 수도 그 경계를 가름할 수도 없다. 여기서 작가는 자연과 자연과의 관계를 넘어 인간과 인간 간 관계를 본다. 그래서 주제도 관계의 경계다. 관계가 성립하려면 나와 네가 있어야 하고, 주와 객이 전제되어야 한다. 이처럼 나와 너의 관계는 전제고 존재론적 조건인 만큼 피할 수가 없지만 도무지 그 관계를 측량할 수도 그 경계를 가름할 수도 없다. 숲이 양가적인 만큼이나 인간 간 관계도 그럴 것이다. 숲이 자기 속에서 길을 잃게 만드는 것처럼 인간관계도 그럴 것이다. 그리고 마침내 숲이 자기 속살을 내어주어 품듯 인간관계도 속내를 보여줄 것이다. 어쩌면 작가가 보기에 인간관계만큼이나 어려운 일도 없다고 생각했을 수도 있다. 숲이 자기를 내어주지 않는 만큼이나 당연한 일이다. 문제는 관성적인 관계에 자기를 내어주지 않고, 관념적이고 관습적인 관계에 타협하지 않는 일이다. 작가 스스로 인간관계가 오묘하고 미묘하다고 했다. 숲이 꼭 그럴 것이다.

|